8月3日の朝、家の前に置いてある鉢植えに水やりしていたところ、ホウライカガミにもぞもぞと蠢くイモムシ発見。よく見るとそれはオオゴマダラの幼虫ではありませんか!

オオゴマダラとは

オオゴマダラは日本に生息している蝶の中で最も大きいとされている種で、綺麗に羽を広げると大きいものでは15cmほどにもなります。基本的には熱帯アジアなど暑い地域に生息している蝶で国内においても喜界島(きかいじま)以南の南西諸島などにしか生息していません。

このようにオオゴマダラは本州や九州などには生息していない蝶ですが、日本で最も大きいという事もあってか昆虫などを展示している場所では多く飼育されている為、比較的、容易に見にいく事ができます。

オオゴマダラの体の特徴としては一目でそれと分かる白と黒の斑模様が挙げられ、羽の地の色は基本的には白色なのですが、近くで見るとうっすらと赤紫色を帯びている事が分かります。

オオゴマダラの成虫は一般的な蝶の成虫と比べて寿命が長く、4ヶ月も生きる事があるとされており、羽も丈夫な事から比較的、狭い空間でも飼いやすい蝶だと言えます。また、オオゴマダラが幼虫の時に食べているホウライカガミの茎の中の白い液には毒が含まれており、オオゴマダラは成虫になったあともこの毒が体内に残っている事から鳥などの外敵から襲われにくいと言われています。

昆虫図鑑 https://konchu-zukan.info/

鉢植えのホウライカガミは12年前、オオゴマダラの放蝶イベント会場でいただいたものです。ホウライカガミは、オオゴマダラの幼虫のエサになる植物で、近くにオオゴマダラが飛んでくれば、必ず産卵するからという話だったので、楽しみにしていたのですが、これまでまったく幼虫の姿を確認することはできませんでした。

わが家の周りには畑や雑木林がけっこうあるのですが、オオゴマダラが飛び回っている姿もみかけませんでしたし。

ホウライカガミがあることも忘れかけていたのに。

12年目にして、ようオオゴマダラが産卵に訪れたというわけです。

この日は他にもいないか探したところ、3匹の幼虫を確認することができました。

8月5日 脱皮している幼虫発見

ホウライカガミの葉の裏でじっと動かない幼虫がいたので、しばらく見ていると、モゾモゾと動き出しました。脱皮の瞬間です。

あわててスマホを取りに家に入り、戻ってみると、下の状態。

ちょうど、体全体がスポッと抜けたところ、いや別にスポッと音がしたわけではありませんが。

脱皮したあとに残った皮も、葉っぱにちゃんとしがみついています。

しばらくすると、ガシガシと葉っぱを食べ始めました。明らかに一回り以上、大きくなっています。

8月7日 足の形が違う?

日に日に大きくなっていく幼虫くん。

横から見ると、前の方の足と後ろの方の足の形が違うのが分かります。

前の方には先が尖った足が6本。すこし間隔をあけて、後ろの方には先の丸い足が8本、プラスお尻のあたりに2本。

調べてみると、前の方の先が尖った方が本来の足で、うしろの方はイボみたいなものらしいです。イボが足みたいに動くなんて、すごいな…。

今日もガジガジとホウライカガミの葉っぱを食べています。

8月8日 3匹で何やら相談中?

朝、幼虫くんたちの様子を見に行くと、ホウライカガミの根本のほうに幼虫が3匹集まっていました。

何事か相談でもしているのでしょうか。

こうして拡大してみると、むくむくとしていて、ベルベット生地のぬいぐるみみたいです。

8月9日 6匹の幼虫確認

かなりデカくなりました。体長は5cmを超えています。これくらいになると探さなくてもすぐに見つかります。これまで3匹だと思っていたのですが、今日初めて6匹いることが判明しました。

8月10日 ちっちゃいカタツムリにちょっとビビる幼虫くん

葉っぱの上にウンチ発見。直径1mm~1.5mmはありそう。金魚のエサに似ていますけど、金魚に与えてはいけません。

幼虫の大きさは5cmほど。そろそろサナギになってもいいサイズです。

と、あたりを見ると無心に葉をかじる幼虫くんが一匹。

そこへちびっ子カタツムリが近ずいてきて、幼虫君のお尻をなめなめ。

「な、なにすんねん!」といった感じで振り返り、ちびっ子カタツムリをガン見。そのまま固まっています。

ビビッて動けないのかも。

8月11日 今日確認できたのは4匹

昨日まで6匹までいた幼虫くん、今朝確認したら4匹しかみあたりません。どこかへ行ってしまったのか。

それとも鳥に食べられた? いやいや、幼虫くんたちは毒のあるホウライカガミを食べているので、鳥は食べられないことを分かっているはずです。

そのうちに戻ってくるかなぁ。

8月13日 2匹しかいない

あれれーっ、今日はさらに減って2匹しかみあたらないぞー。

一匹はホウライカガミではない木の根元でじっとしていて、もう一匹は月桃の葉の裏にしがみついて動きません。これはサナギになりますなー。

8月14日 最後の1匹を保護

あららーっ、ついに一匹しか見あたりません。サナギになってぶら下がっているかもと思い、そこら中を探しましたが、やっぱいいません。

鳥に食べられていないとすれば、なぜいないなったのか。

周りにはホウライカガミ以外の植物が重なり合って並んでいますから、どこかに迷い込んでしまい、エサが食べられずに死んでしまったのかもしれません。

これは緊急事態です。

さっそく最後の一匹を保護し、飼育ケースの中に入れました。

ホウライカガミの葉を入れるとガジガシ、プリッとウンチ。どうやら元気だったみたいです。

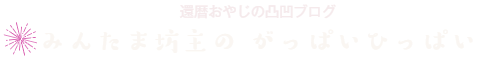

8月16日 動かなくなりました

朝まで葉っぱを食べていた幼虫くん、夜になると飼育ケースの蓋の裏によじ登って動かなくなりました。

これは幼虫になる準備にはいりましたね。保護してよかったよかった。

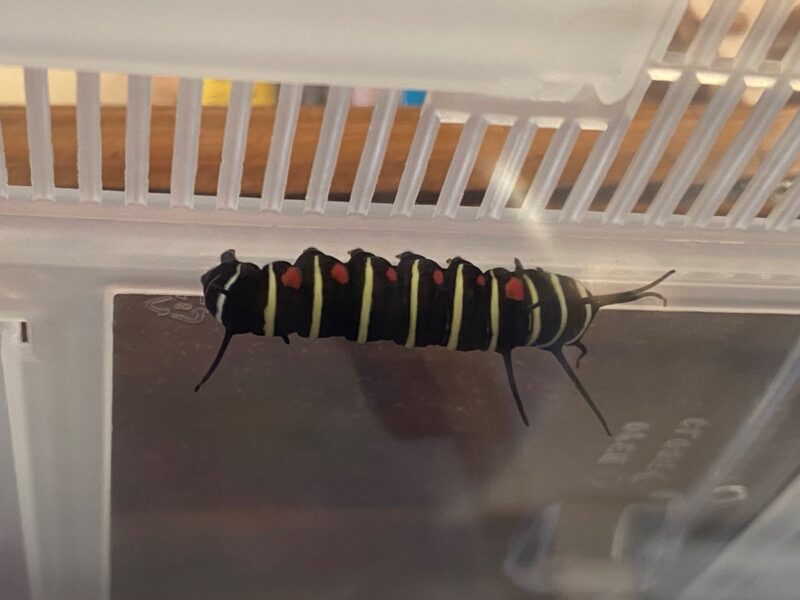

8月17日 サナギになった!

朝、飼育ケースの中を覗くと、昨夜とは明らかに様子が違います。

突起がしわしわになって、体の側面にある赤い斑点が黄色くなっています。

そして、もぞもぞともがくように動きはじめました。

すると、背中がパカリと割れて、出てきましたねー、サナギくん。

では連続写真でどうぞ。

お昼頃に見てみると、黒い斑点が朝よりも濃くなっていました。

サナギから成虫になるまで11日くらいかかるそうです。

無事、成虫になって出てくることを願っています。