一時期、クジラ関連の本にはまっていた時期がありました。

確か、沖縄近海でザトウクジラがみられるようになったことがきっかけだったと思います。

みられるようになった、と書きましたが、元々沖縄にはザトウクジラがいたのです。いたというか、回遊してきていたのです。

戦後、沖縄では捕鯨が行われていた

調べてみると、1952年(1950年説もあり)、名護漁協が18tの漁船で手銛を使ってザトウクジラを捕獲したのが沖縄の大型捕鯨の始まりで、その後、本部村(現本部町)、与那城村(現うるま市)でも行われるようになりました。

1956年には米国民政府によって国際捕鯨法に従うように指導され、一旦頓挫しますが、再び、名護漁業共同組合、琉球食品株式会社(糸満町 ※現糸満市)、海洋水産株式会社(佐敷村 ※現南城市)が捕鯨を始めました。

この時、米国民政府の指導はなかったのかはよく分かりません。

2つの民間会社は本土資本の大洋漁業と日東捕鯨と提携して大型の捕鯨船を導入、ビーク時には年間290頭ものザトウクジラが捕獲されましたが、ほどなく沖縄海域からザトウクジラはいなくなり、1964年に沖縄の捕鯨業は終わりを告げます。

沖縄の海域はザトウクジラにとって、繁殖・子育ての場ですから、そんなところで片っ端から獲っていたのでは、いなくなるのは当たり前ですな。

ザトウクジラが沖縄の海に戻ってきた ― ホエールウオッチングの始まり

それから20数年たった1987年、慶良間諸島の近海にザトウクジラが戻ってきたのです。ホエールウォッチングが始まったのが3年後の1990年から。

何年か忘れましたが、私も海の中の巨大な生き物をぜひ見たいと思い、ホエールウォッチングに参加しました。

乗った船は全長15mほどのダイビングボート。那覇港から出航して、慶良間諸島の近くまで行ってクジラを見て戻るというコースです。乗客は20人ほどいたでしょうか。大半は県外からの観光客のように見えました。

ホエールウォッチングができるのは12月の終わり頃から4月の初め頃までですが、この時期の沖縄の海って、けっこう荒れる日が多いんでよ。

予想どおり、港から出てしばらくすると、大きく揺れ始めました。

その時点で参加者の3分の1は船酔いでダウン。ここでダウンした人は、クジラどころか、一度も海を見ていないはずです。

恐らく、胸中「もうクジラなんかどうでもいいよー、早く港にかえりたいよー」という思いでいっぱいなのではないかと思いましたが、私の力ではどうすることもできませんし、船酔いしてから酔い止めの薬を飲ませても効きませんからね。

30分ほどでポイントに着き、船が止まると、前後左右に不規則に揺れるようになり、さらに3分の1がダウン。私はどういうわけか、これまで一度も船酔いしたことがありません。たぶん、子どもの頃、実家の隣の漁師のおじさんに、よく伝馬船にのせてもらっていたからではないかと思います。

伝馬船は魯で漕ぐため、ずっと揺れてますから、子どもの時から船の揺れに体が慣れてしまっていたのでしょう。隣の漁師のおじさん、ありがとう。

初めてのホエールウォッチングのつづきです。

スタッフの人が、2階のデッキの方が良く見えると言うので、上がってみると、揺れの振幅はさらに大きくなりました。一旦上がったものの「うわぁ、ダメだぁ・・・」と、残念ながら、ここでギブアップする人も。

サバイバルゲームか、これは。残ったのは、私を含めて5人。

デッキの手すりをつかんでいないと立っていられないほどの大き揺れに耐えながら、しばらく荒れる海をみていると、船から30mほど離れた白波が立つ海面にザトウクジラの黒い背中が見えました。次の瞬間、「プシューッ」という音とともに潮吹きをすると、尾びれを海面から上げ、ゆったりと海中へ潜っていきました。

初めてザトウクジラを見た感想は一言で表すと「畏怖」です。

あんなデカいやつが海の中で生きている。その大きな命に圧倒されるような感じでした。

この日はザトウクジラの背中と尾ひれを5回ほど見ることができました。

期待していたジャンプ(ブリーチング)は見られませんでしたが、海の中の巨大な生き物の存在を自分の目が確認できたことには大きな価値がありました。

それは、今でも海にいくたびに、ザトウクジラが泳いでいる海とつながっているんだなという思いが沸いてくることです。それが現実に体験したことの力でしょう。

バーチャルな体験に、そういう力はありませんから。

初めて体験したホエールウォッチングをきっかけに、クジラのことがもっと知りたくなり、クジラやイルカ関連の本を集めだしたというわけです。

いろいろな本を読んで、うらやましいなあと思ったのが「半球睡眠」。クジラやイルカの仲間は片目を閉じて脳の半分づつ眠ることができるというのです。

いいなあ、それ。人間もできないのかなと思い、片目を閉じて本を読んでみましたが、いつの間にか全球睡眠になっていました。

沖縄近海にはマッコウクジラもいるらしい

あれ? マッコウクジラがまだ出てきてませんね。

実はマッコウクジラも沖縄の近海に生息しているようです。私は見たことがありませんが。

2020年11月28日の沖縄タイムスには那覇空港の滑走路近くの浅瀬でマッコウクジラの死骸が打ち上げられたという記事がありました。

記事を読んで「よーし、見にいってみるか」と思ったのですが、考えてみると空港の滑走路には勝手に入ることができませんのであきらめました。

さらに2014年9月9日の沖縄タイムスには那覇港にマッコウクジラが迷い込んだという記事がありました。

記事を読んで「よーし、見にいってみるか」と思ったのですが、その時にはすでにいませんでしたね。

先に紹介した沖縄で捕鯨が行われていた時期には、マッコウクジラも捕獲したという資料もありますから、数は少ないものの、沖縄近海にはマッコウクジラがいるようですね。

ちなみにマッコウクジラの英名はちょっとやばいです。

「Sperm Whale」。日本語に訳すと「精液クジラ」ですよ。

でかい頭の中につまっている油の見た目が精液に似ていることから名づけられたのだと思いますが、マッコウクジラにしてみれば「ふざけんじゃねーっ!」ですよ。

メルヴィルの小説『白鯨』でマッコウクジラが大暴れするのも、たぶんそのせいです。

一方、日本名の「マッコウ」は、漢字で書くと抹香。これはマッコウクジラの腸内でできる結石(龍涎香)が抹香のような香りをもっていることから名づけられました。

日本近海でマッコウクジラが大暴れしたということを聞いたことがないのも、たぶんそのせいです。

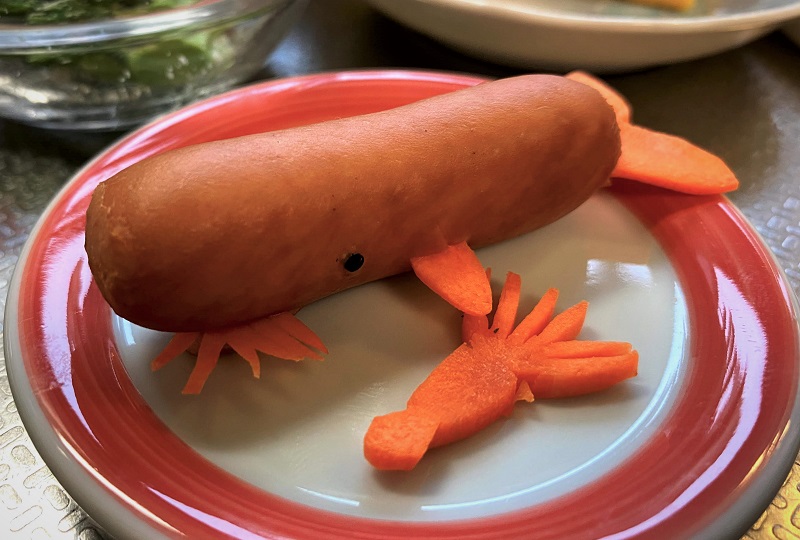

わが家にもフィギュアのマッコウクジラがいます。

これを見て、マッコウクジラウインナーを作ることにしました。

マッコウクジラウインナーを作ってみた

シンプルな姿なので、簡単。材料はこちらです。

材料

- 胴体 → ウインナー

- 胸びれ・尾びれ → ニンジン

- 目 → 黒ゴマ

作り方

ポイントは細い下顎。ナイフで切れ目を入れるのですが、油断すると切り落としてしまう恐れがあります。

口にはニンジンで作ったダイオオイカをくわえさせてみました。

余談ですが、いつかダイオオイカの姿干しをかじってみたいと、私は密かに思っています。

道具・パーツの作り方・組み立て方についてはこちら。