私がキャラ弁ウインナーを作るときに使っている材料、道具と、パーツの具体的な作り方、組み立て方を紹介します。

材料

私のキャラ弁ウインナーは、飾りではなく、あくまでおかずとして作っていますので、全てそのまま食べられるものを使います。

ウインナー

好みのものでいいのすでが、あまり大きいと他のおかずが入れられなくなる恐れがあります。逆に小さすぎるのは、非常に作りにくくなります。私は、特売のものを適当に買って使っています。例外として「目玉おやじ」はチーズボールとのバランスでミニウインナーを使いました。

ニンジン

動物の手足、耳、尻尾や魚のヒレなどのパーツは、ニンジンなくしては作れません。切りやすくて形が崩れなくて、生で食べられる野菜って、ほかにあるでしょうか。もちろん息子がニンジン嫌いだったら、私のキャラ弁ウインナーは生まれなかったと思います。

竹輪

ウインナーに被せるとカメの甲羅、アンギラスの装甲、アルマジロやハリネズミの背中になります。

海苔

主に目の瞳の部分に使うほか、体の模様に使うこともあります。

スライスチーズ

白目の部分に使います。「とろける」タイプではない方がいいと思います。

黒ゴマ

クジラやゾウ、サイ、カバなど、あまり目が目立たない動物の目に使います。

ベビースターラーメン

昆虫の足によく使います。あとアンギラスの装甲、ハリネズミの背中の針など、トゲや針など尖ったものにも使います。

パスタ麺(乾麺)

切り分けた頭と胴体をつないだり、ニンジンで作った大きめのパーツ(尻尾、足、角など)を胴体につける時に乾燥したまま使います。時間が経つとウインナーや野菜の水分で柔らかくなるので、そのまま食べることができます。 あらかじめウインナーやニンジンに爪楊枝で下穴を開けてからパスタ麺を差し込むので太さは1.7mm。

マヨネーズ

海苔の瞳をスライスチーズの白目にくっつけたり、そのスライスチーズをウインナーの顔にくっつけたりするときに接着剤として使います。

道具

キャラ弁ウインナー用として買ったのは、2種類の小型のハサミ、ピンセット、パンチくらい。あとはキッチンにあるものを使っています。

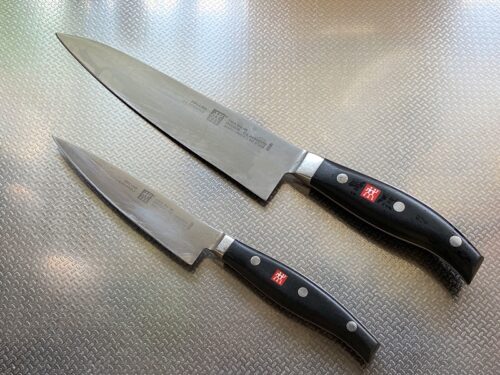

包丁

キャラ弁ウインナーを作る時に使っている包丁は、2種類。牛刀はパーツになるニンジンをカットするする時に使います。ペティナイフは、カットしたニンジンからパーツを切りだしたり、ウインナーを切り抜いたり、細かい作業をするときにに使います。

カービングナイフ

これは家内がタイで買ったやつ。刃がメスみたいに薄くて鋭いので、ニンジンを非常に複雑な形で切り抜くことができますが、たまに使う程度。上記のペティナイフで十分対応できます。

ハサミ

主に海苔を切る時に使います。どちらも100均で買いました。カーブがかかっている眉毛用のハサミは海苔で目玉を作るときに便利です。

ピンセット

スライスチーズの目に海苔の瞳を付けたり、それを顔に付けるときに使います。これも100均で買ったもの。

パンチ

キャラ弁づくり用の「のりパンチ」というものもありますが、私はのりから目玉だけ抜ければいいので、100均の紙用のパンチを使っています。

漏斗

スライスチーズで白目の部分を作るときに使います。細い方をスライスチーズに当ててぐいっと押し付けると、丸く抜くことができます。どこで買ったか忘れました。本来はウイスキーなどを入れるスキットルという携帯用のボトルに注ぐ時に使うものです。

爪楊枝

ベビースターラーメンを昆虫の足にする際、ウインナーに直接刺すと折れやすいので、爪楊枝で穴をあけてから刺します。あと、黒ゴマを目にする場合は爪楊枝でウインナーに穴をあけ、爪楊枝の先に黒ゴマをくっつけて(ウインナーの脂でくっつきます)その穴の上にのせ、爪楊枝の反対側で押し込むとスムーズに作業できます(といいながら、私はこの作業が一番苦手)。

※老眼鏡

還暦も過ぎると、ニンジンから細かいパーツを切ったり、パーツをウインナーに取り付けたりするときには、これ無しではできません。

パーツの作り方

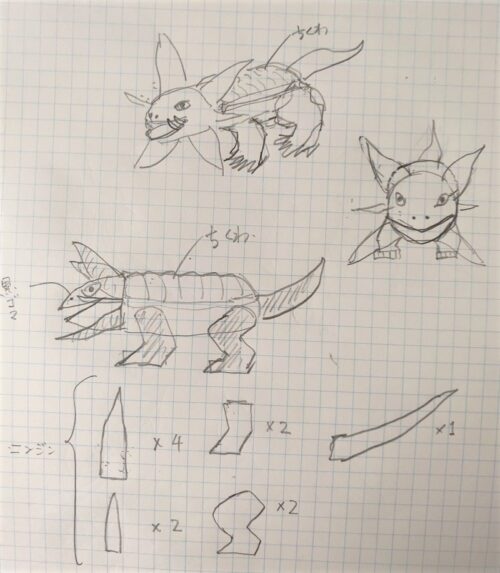

スケッチを描く

パーツが少なく、単純な形のものはスケッチがなくても作れますが、特に怪獣のようにパーツが多いものは作る前にスケッチを描きます。

ネットで探した作りたい生き物や怪獣の画像を参考に、ウインナーを切り離して胴と頭にするのか、そのまま切らずに作るのか、口の切り込みの角度、ニンジンパーツの形、目は黒ゴマにするかスライスチーズと海苔でつくるか、などなど考えながら、正面と側面の全体スケッチ、さらに必要なパーツのスケッチも描いておきます。

重要なのは、その生き物なり、怪獣なりの特徴となるポイントをしっかりとおさえること。細かいところまでこだわると組み立てるのが大変ですから。

とはいいながら、怪獣となるとつい細かいところまで作りたくなってしまうんですけどね。

下の写真はガボラを作ったときのスケッチです。

パーツを作る

スケッチを基に全てのパーツを準備します。

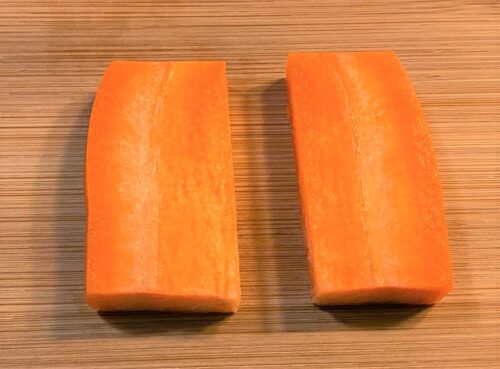

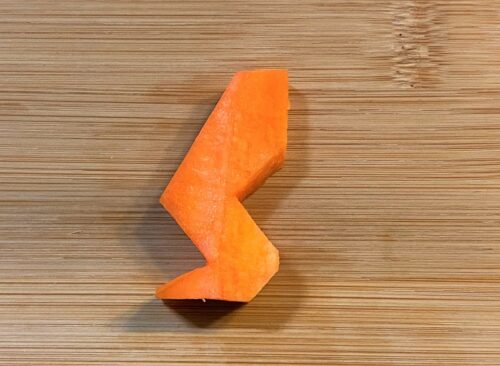

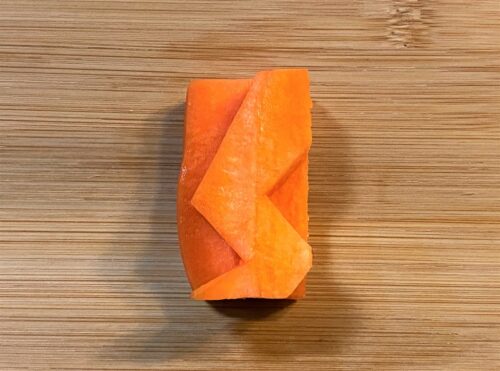

ニンジンで手、足、ヒレなどのパーツを作る

動物や怪獣の足を作る場合は、まず太い部分から長さ5cmくらいの輪切りを取ります。これを縦にして、中心から厚さ1cmほどの短冊切りにします。

短冊状のニンジンから、ペティナイフを使って大まかに足の形に切り抜いたあと、指を切り抜いたり、面取りの要領で角を削ったりして形を整え、長さを調整します。

手は厚さ5~7mmくらいの短冊りにしたニンジンから切り抜き、足と同様に形を整え、長さを調整します。

耳や魚のヒレなどはさらに薄く(1mm~2mm)切ったニンジンから切り抜きます。

尻尾はあまり長すぎると弁当箱に入らなくなる恐れがあるので、短めにした方が無難です。

ニンジンのパーツを作る際には、当然のごとく沢山の切れ端が出るのですが、我が家ではむいた皮や余ったニンジンも含めて野菜スムージーの材料にしているので、無駄なく使い切っています。

目はスライスチーズと海苔、または黒ゴマで作る

目をスライスチーズと海苔で作るか、黒ゴマにするかは、作る生き物の体と目のバランスによって決めています。

スライスチーズと海苔で作る場合は、「道具」のところで紹介したステンレス製の小さな漏斗でスライスチーズをくり抜き、パンチでくり抜いた海苔に爪楊枝でマヨネーズを少量塗って貼り付け、さらにスライスチーズの裏側にマヨネーズを少量塗ってウインナーに貼り付けます。

怪獣のような怖い目は、丸くくり抜いたスライスチーズを半分に切り、海苔もハサミで大きさを調整してから貼り付けます。吊り目ぎみにすると、より怖さが強調されます。

黒ゴマの場合は、爪楊枝でウインナーに下穴を開け、黒ゴマの尖っている方を下にして、爪楊枝のお尻の方で押し込みます。強く押し込みすぎると黒ゴマがウインナーの中まで入って見えなくなりますので、力の加減が必要です。

ベビースターラーメン、竹輪の使い方

ベビースターラーメンは昆虫の足や触覚のほか、トゲ、針、角など細くて尖ったパーツとして使います。

竹輪をカメの甲羅や怪獣の甲装に使うというアイディアは、アンギラスを作るときに思いつきました。縦半分に切るとウインナーにぴったりフィットします。

組み立て方

パーツの取り付けは小さいものから

パーツを取り付ける順序としては、小さなパーツから大きなパーツへ、が基本。最初に足などの大きなパーツを取り付けてしまうと、小さなパーツが取り付けにくいからです。

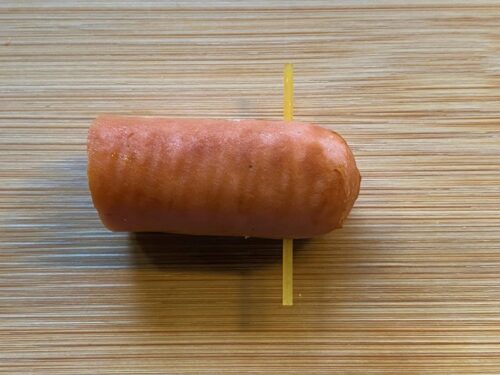

ウインナーで頭と胴体を切り離してパスタでつなぐ際は、それぞれの部分にパーツを取り付けてからパスタ麺でつなぎます。その際、1本でぐらつく時は2本でつなぐと安定します。

昆虫は1本をそのまま使うより、ウインナーを頭部・胸部・腹部に三分割し、パスタ麺でつないだ方が、より昆虫らしく見えます。昆虫の場合は最初に、切り分けた胴体をつないでから各パーツを付けます。

小さなパーツ、薄いパーツは直接差し込み、太いパーツはパスタ麺で固定する

小さなパーツや薄いパーツは、ウインナーに切れ目を入れてから直接差し込みます。

太い角や尻尾などは、根本の断面の中心に爪楊枝で下穴を開け、15mmほどの長さに折ったパスタ麺を半分まで差し込み、出ている部分をウインナーに突き刺して固定します。

手足は、ウインナーの中心をとおるようにパスタ麺を横に貫通させ、突き出しているパスタ麺に下穴を開けた手足を差し込みます。このままだと手足が回転するので、固定させたい場合は、最初の下穴から2~3mm下方に長さ1cmほどのパスタ麺をあらかじめ挿しておくと、ロックされて完全に固定することができます。

まとめ

以上、私がキャラ弁ウインナーに使っている材料、道具、パーツの作り方、組み立て方を解説しました。

正直に言って、面倒くさい作業です。時間もかかります。キャラ弁ウインナー1個作る時間で、2,3種類の弁当のおかずを作ることができるでしょう。私は、キャラ弁ウインナーの他にも3~4種類のおかずを作っているのですが。

私がキャラ弁ウインナーを作るのは面倒くさいと思う以上に、誰も作っていないものを作る喜びの方が大きいという、ただそれだけですよ。もちろん、弁当箱を開ける息子をびっくりさせるという思惑もありますけどね。

以上、弁当のおかず作りにほとんど参考にならない解説でした。