きもキャラ続きですみません。

写真を見てコイツが何か分かる人はまずいないでしょう。

「ユムシ」です。正確にいうと、「タテジマユムシ」。

釣りをやる方なら、「ああ、ユムシね。釣りの餌で売ってるやつね」と、ご存知の方もいらっしゃると思いますが、大半の方は「ユムシ? 何それ??」

実は私もユムシのこと、全く知りませんでした。

私は釣りもやるのですが、沖縄ではユムシを餌に使いませんから。いや、もしかしたら使っている人もいるかもしれませんが、少なくとも、釣り具店で餌として売られているところを見たことはありません。

サンゴ保護活動で出会ったユムシ

なぜ、超マイナーな生き物をキャラ弁ウインナーにしたのか。

もちろん、息子は知っているわけですよ。基本的に、息子が知らない、あるいは見たことがない生き物、キャラは作りませんから。

息子はサンゴの保護活動に取り組んでいる小学生のグループに入っていて、これまで専門の先生をお呼びして沖縄の海やサンゴのことについて話を聞いたり、近くの漁協がやっているサンゴの植付けイベントに参加したり、船の底がガラスになっているガラスボートに乗ってサンゴを観察したり、というようなことをやってきました。

去年(2019年)の10月には、世界でも有数のダイビングスポットして知られている慶良間の海で、初めてボートからのシュノーケリングも体験しました。

小さい頃から海にはよく連れて行ってはいたのですが、まだ息子は泳げません。5歳くらいの時に、「シャークフィン」という、文字どおりサメの背びれの形をした、ベルトで背中に取り付けるフロートを買ったのですが、顔を水につけるのがどうしても嫌みたいで、その「シャークフィン」を着けて海ではずっと立ち泳ぎをしていました。

ボートシュノーケリングではウエットスーツを着るので、まず体が沈むことはありません。それでも息子は海に入りたくないと渋っていました。他の子どもたちは次々に船から海に入って、残ったのは息子だけ。するとちょっと怖い顔をした男性のインストラクターが、「お父さん、先に海に入って!」というので、私が海に飛び込むと、息子に水中眼鏡を着けさせ、後ろから両脇を抱きかかえて船から降ろしたのです。

ウエットスーツの浮力で体が水平になり、否が応でも顔は海面についてしまいます。中半強制的に海に放り込まれた息子は、パニくるかと思いきや、顔を海面につけた次の瞬間「うわーっ!すごいっ!」とシュノーケルをくわえたまま叫んでいました。

水深5メートルほどの海底には、一面にサンゴが広がっていたのです。私も以前、慶良間の別の海で何度かシュノーケリングしたことはありましたが、初めて目にする光景です。

それから30分以上、息子は一度も顔を上げることもなく、サンゴの海に見入っていたのでした。

ユムシから外れてしまいしたが、親としてちょっと感動的な出来事だったので、つい書いてしまいしまた。

話を戻します。

で、サンゴの保護活動の一環として、近くの佐敷干潟という海岸で生き物の観察会がありました。海の生き物の専門家にガイドをお願いして、子どもたちが見つけた生き物について、分かりやすく説明していただきました。

その佐敷干潟で見た生き物の中に「ユムシ」がいたのです。

ユムシとは

ユムシといっても、昆虫ではありません。昔は「ユムシ動物」という独立した分類グループがあったらしいのですが、最近の遺伝子の研究で「環形動物」というミミズやゴカイの近い仲間であることが分かったそうです。

遺伝子を調べてようやくその正体が分かったという、つい最近まで得たいの知れないヤツだったんですな。

ユムシは、干潟のドロの中、それもかなり深いところにいますから、人目に触れる機会がほとんどありません。

干潮時には平べったくて細長い半透明のベロのようなもの(吻)を、わずかに海水が残っている干潟のドロの表面にビロ~と伸ばして、砂やドロを乗せ、口に運んで有機物を食べているそうですが、よほど気を付けて探さないと見えません。面白いのは、ビロ~っと伸びた吻を指で触ると、一瞬でドロの中に引っ込んでしまうところ。

例えていえば、細長いゴムひもを引っ張ってビョ~ンと伸ばし、手を放すとヒュッと縮みますよね。それくらい素早い動きです。

しかも、吻を伸ばしたユムシの近くを無造作に歩き回ったりするだけで、すぐに引っ込めてしまいますから。

息子と作ったユムシのぬいぐるみ

観察会の後、身近にあるものを使って干潟の生き物を作ることになりました。息子が作りたいと言いだしたのがユムシでした。

なんでユムシなの?

だって、ベロがヒュッて引っ込むところが面白いもん。

うーん、じゃあせっかく作るんだったら、ベロが引っ込むようにしようよ。

話し合いの結果、ユムシの体は筒状にした布の中に綿を詰め、両端を絞りこんで糸で縫うことにしました。ベロの部分は細長いリボンの一端にタコ糸を結び付け、綿を詰める前に体の中に通して、口からベロ、お尻の方からタコ糸を出しておきます。綿を詰め、両端を縫ってできあがり。お尻のタコ糸を引っ張れるとベロが引っ込むというわけです。

ところが、実際に作ってみると、タコ糸を引っ張ってもベロがなかなか引っ込みません。中の綿が抵抗になっているようです。

綿が邪魔になって動かないな。どうすればいいかなぁ?

中に空間を作ればいいんじゃない?

パイプみたいなものを入れて、その中にベロを通せば?

パイプねぇ・・・、あっ、キッチンペーパーの芯!

というわけで、縫い合わせていた口とお尻をほどいて綿を出し、キッチンペーパーの芯を入れて綿を詰めなおし、芯の中にベロを通し、ベロとタコ紐を出した状態で口とお尻を縫い合わせました。

今度はタコ紐を引っ張るとスムーズにベロが引っ込みます。

大成功!

とまあ、簡単に書きましたが、実作業は延べ3,4時間はかかったでしょうか。

せっかくだから、ユムシウインナーも作ってしまえー。

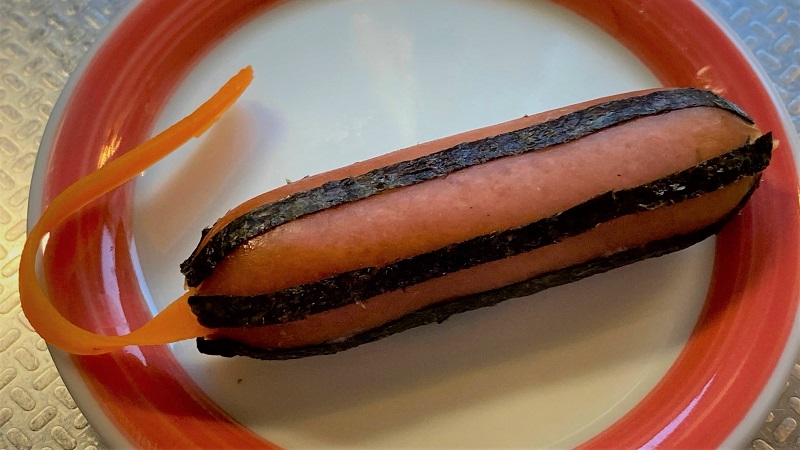

タテジマユムシウインナーを作ってみた

材料

- 胴体 → ウインナー

- ベロ(吻) → ニンジン

- 模様 → 海苔

作り方

作り方は簡単。ピーラーで薄く切ったニンジンをウイナーの端に挿し、ウインナーの長さに合わせて細く切った海苔を4,5本マヨネーズで張り付けるだけ。

というわけで超マイナーなキャラウインナーができたとです。

キモいやつですが、悪しからず。

道具・パーツの作り方・組み立て方についてはこちら。